Cliquez sur l’image pour voir l’exposition !

L’INDOCHINE DANS LE SECOND CONFLIT MONDIAL 1939 • 1945

Vous ouvrez un livre d’images, c’est un chant de vérité !

Trois siècles durant les relations des deux pays, l’Indochine et la France se sont développées, la France apportant sa générosité et son savoir, le Vietnam donnanten échange son courage et sa fidélité.

Tout ne s’est pas fait sans heurts ; mais il en est ainsi à l’intérieur de toutes lesnations comme de toutes les familles.

En 1954 les forces de dissociation du monde à l’ oeuvre depuis 1940 ont engendréla rupture.

Une idéologie aujourd’hui rejetée par ceux-là même qui s’en sont servis pourabuser les peuples et, au nom de la fraternité les conduire à la misère et à la confiscationde la liberté, a nourri cette rupture.

une situation nouvelle est née.

Dans cette situation, qui est désormais une donnée, peut naître, de la conjugaisondes deux héritages, une nouvelle vie commune entre deux communautés quin’ ont pas besoin d’apprendre à se connaître et qui s’estiment.

C’est pour faire connaître à la France une partie de l’héritage, celle apportée par la France, que ce livre d’images a été fait comme il est, avec des images vraies recréantune histoire vraie, simple et humaine.

Nous somme prêts à faire de même pour faire connaître la partie indochinoiseet vietnamienne de l’héritage.

Général Georges ROUDIER

L’INDOCHINE DANS LE SECOND CONFLIT MONDIAL 1939 • 1945

Pour rendre un hommage vibrant aux Combattants, Résistants et Déportés d’Indochine, aux familles

meurtries et à toutes les victimes de ce conflit sans merci surgi à l’autre bout du monde.

Pour rappeler à tous ceux qui ont oublié, pas toujours innocemment, cette page d’histoire que la France a écrite de son sang.

Pour apprendre à ceux qui ne l’ont pas connue ou qui la mettent en doute, l’oeuvre admirable qu’elle a accomplie auprès des populations de cette péninsule qui, elles, ne l’ont pas oubliée …

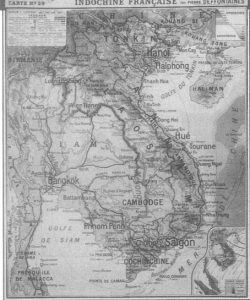

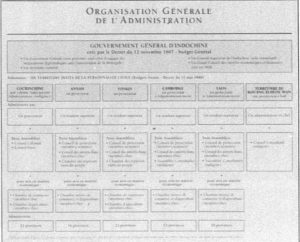

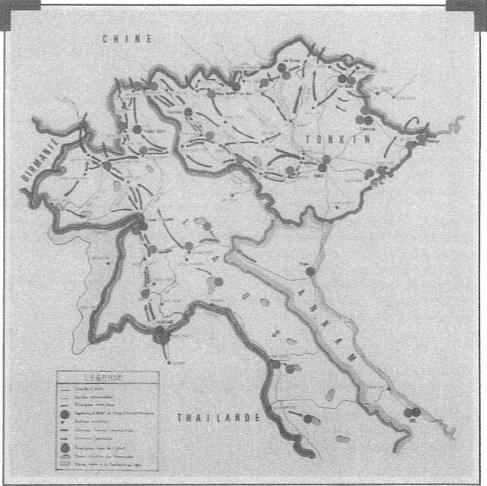

L’ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE AVANT 1939

Sans doute, le système réunissant sous l’autorité d’un gouverneur général une colonie et quatre protectorats

n’était-il pas conforme à la lettre et à l’esprit des traités,

mais il a assuré cinquante ans d’ordre et de paix au pays.

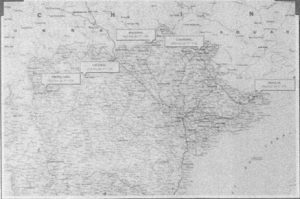

LA SECURITE SUR LA FRONTIERE SINO-TONKINOISE ET LAOTIENNE survivance de l’époque de la pacification, encore nécessaire du fait de la situation souvent troublée sur la frontière sino-tonkinoise et laotienne, le Territoire Militaire (TM) est une circonscription territoriale équivalente à la province, donc à la subdivision militaire, mais demeurée sous l’autorité militaire.

Entre les 4 TM existants en 1945, s’intercalent 2 subdivisions militaires, celle de LANGSON (entre les Ier et 2eme’ TM) et celle de LAO-KA Y (entre les 3eme et 4eme TM).

LES POPULATIONS

Aucun des pays de l’Indochine population homogène.

A chacun cependant correspond une population de plaine (Annamites au Vietnam, Khmers au Cambodge, Thaïs au Laos) à laquelle s’ajoutent des groupes ethniques divers vivant, pour la plupart, dans les montagnes.

LES ANNAMITES : Sont de loin le groupe ethnique le plus important d’Indochine. Ils occupent les plaines qui sétendent de la frontière chinoise à celle du Cambodge. formant une masse homogène de près de 20 millionsd’individus.

LES CAMBODGIENS ou Khmers : Au nombre de 3 millions environ, occupent les plaines centrales du Cambodge, autour du Tonlé Sap, celles du Mekong inférieur, du Sud du Khóne jusqu’au delta et débordent au Vietnam sur les plaines de la Cochinchine occidentale.

LES CHAMS : Des Cambodgiens on peut rapprocher lesChams, parce qu’ils ont, comme eux, reçu leur civilisation de l’Inde. Mais il n’en reste plus guère que 40.000 vivants en Annam du Sud et au Cambodge.

LES LAOTIENS ou Thais du Laos : (1 million environ) sont un peuple de plaine comme les Annamites et les Cambodgiens. ils vivent, en effet, sur les rives du Mêkong moyen et de ses affluents.

LES THAÏS du Tonkin : Installés dans le Haut Tonkin (environ 350.000), ils forment transition entre Ies populations des plaines et les montagnards.

LES MANS ET LES MEO : Apparentés aux montagnards du Sud de laChine, ce sont des nomades, grands défricheurs de forêts, qui ne [forment pas de groupes compacts etvivent dispersés dans toute la moitié Nord des montagnes de l’Indochine.

Les Mans (I00.000 environ) venus à partir du XVIIe siècle habitent entre 300 et lOOO mètres d’altitude.

Les Méo ou Miao (80.000 environ) ne viventjamais au-dessous de 900 m d’altitude.

LES INDONÉSIENS : Ils constituent le groupe ethnique le plus importantdes régions montagneuses (l million environ). On rencontre les deux tiers sur Ies plateaux du Sud Annam d’où ils débordent au Cambodge, en Cochinchine et au Laos. Les Annamites les nomment (MOIS (sauvages), les Cambodgiens « Pnang» et les Laotiens « Khas» (esclaves).

LES CHINOIS : En dehors de quelques milliers dIndous (Tamouls. Malabars, Bengalis), l’élément étranger le plus important est l’élémcnt chinois (près d’un million et demi d’individus) installés surtout au Cambodge et en Cochinchine.

L’ OEUVRE SANITAIRE

LA LUTTE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE A ÉTÉ UN DES OBJECTIFS PRIORITAIRES

Le service ele santé publique disposait de médecins militaires et civils français, et de centaines de médecins et pharmaciens indochinois sortis de

l’école de Médecine d’Hanoï.

La variole et le choléra ont pratiquement été enrayés par la vaccination.

Le fleuron de l’oeuvre française a été la création des Instituts PASTEUR de Saïgon (fondé par le docteur CALMETTE dès 1890), de Nhatrang (ou travailla le docteur YERSIN), de Hanoi et de Dalat.

Ces instituts ont été complétés par la fondation d’un institut du cancer à Hanoï.

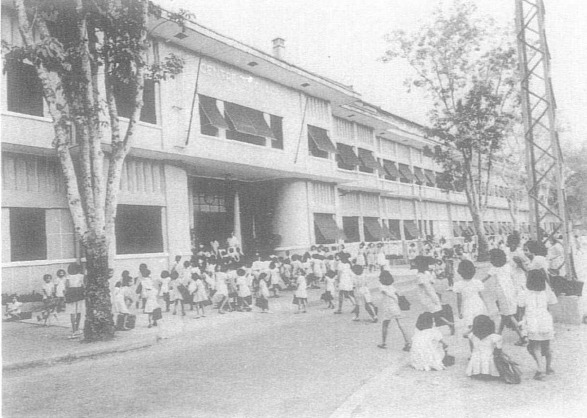

L’OEUVRE D’EDUCATION

LE SYSTÈME MIS EN PLACE COMPRENAIT :

• Des écoles élémentaires,

• Des écoles d’enseignement primaire,

• Des collèges et lycées secondaires

COMME EN MÉTROPOLE

Au sommet de ce système. a été placée l’Université d’Hanoï, fondée en 1917.

Elle comprenait 3 sections :

• Médecine et pharmacie

• Droit

• Beaux-Arts

En 1938, 50% des enfants d’âge scolaire recevaient un enseignement régulier, contre 2 à 3% en 1913.

Avec en outre quelques écoles spécialisées (écoles véterinaires, des travaux publics, etc … ) l’enseignement technique et professionnel était assuré par cinq Écoles Pratiques d’Industrie et cinq Écoles d’Arts Appliqués.

On trouve également de grands instituts scientifiques parmi lesquels l’Ecole Française d’Extrêrne-Orient ..

LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES NATURELLES

L’administration française a étendu par d’immenses travaux d’hydraulique agricoles (barrages, digues … ) la surface des terres cultivées, dont les 4/5 sont occupés par des rizières.

Au total, la superficie des rizières indochinoises a presque doublé en 3/4 de siècle.

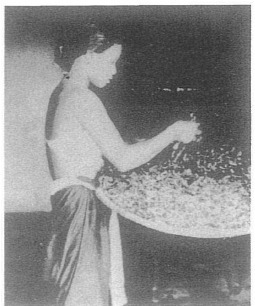

LE RIZ :

En 1939, avec une récolte moyenne de 10 millions de quintaux, l’Indochine était le cinquième pays producteur de riz du monde et, grâce aux excédents de Cochinchine, l’un des 3 grands exportateurs, derrière la Birmanie et le Siam.

En dehors du riz, toutes les cultures vivrières (maïs, manioc, igname, haricots, patates douces)

sont des ressources d’appoint.

Les épices, les oléagineux, les textiles, l’élevage, la pêche, l’exploitation eles forêts se sont développés

modérément.

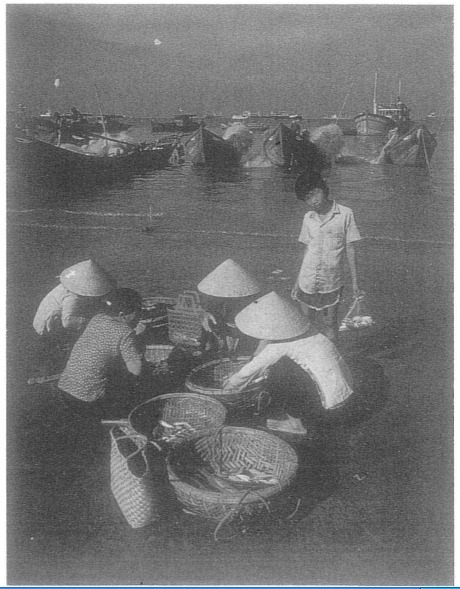

LA PÊCHE : Les 2 grands centres de pêche sont les côtes du Sud-Annam (Phan-Tiet) et- les pêcheries

d’eau douce du Tonlé Sap dont les alentours inondés fournissent chaque année 100.000 tonnes de poissons (10 par km2).

LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES NATURELLES

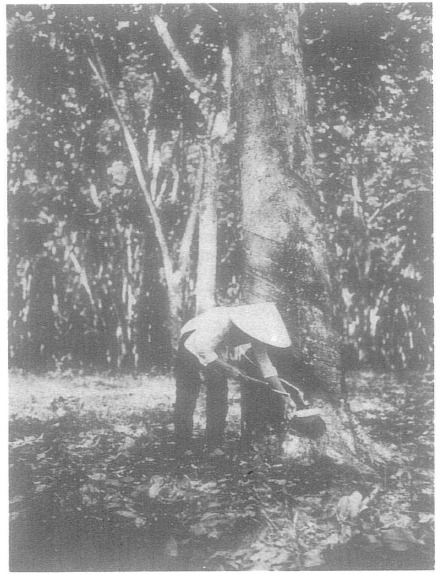

La grande réussite a été l’hévéa-culture (plantations aménagées depuis 1924 aux dépens de la brousse et de la forêt sur un immense croissant de terres rouges allant du Mékong à la mer de Chine, aux con fins du Cambodge, de l’Annam et de la Cochinchine.

Les forêts :

Les forêts. qui couvrent près de la moitié du territoire, fournissent en abondance des bois

précieux, comme le teck, des huiles et résines, de la gomme laque … et surtout les bambous et rotins qui satisfont aux multiples besoins de la vie courante.

Le café :

Les petits colons ont introduit la culture du ecafé à la fin du XIXe siècle (moyenne région du Tonkin, plateaux moïs).

Le thé :

Le thé qui existait à l’état sauvage en Annam et pratiquement peu exploité, a été développé par les colons sur les plateaux moïs où il prit un essor rapide (15.000 tonnes en 1939).

La production de caoutchouc, en essor rapide, équivalait en 1940 aux besoins français ; avec 70.000

tonnes, elle était la quatrième du monde.

L’INDUSTRIE

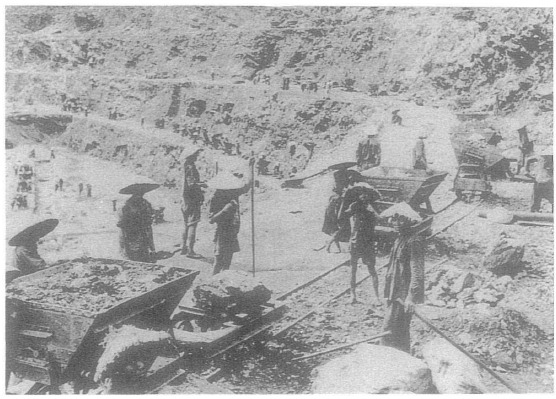

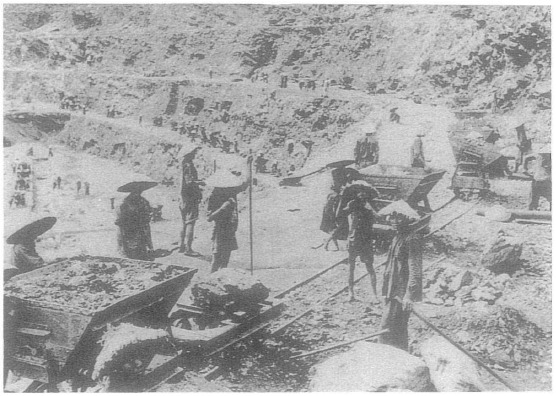

Les européens se sont intéressés surtout à l’industrie minière.

Les gîtes miniers abondent dans les terrains anciens du Tonkin et du Laos.

Lindustrie indigène, florissante surtout au Tonkin, était plus ou moins en décadence. Elle était caractérisée par une foule de petits ateliers pittoresques où le machinisme était ignoré : (céramistes, sculpteurs, tisserands, brodeurs, vanniers, fondeurs, incrusteurs, orfèvres, écaíllistes, etc…)

Il y eut vers 1920 une fièvre de prospections minières : 18.000 permis de recherche furent alors accordés en 10 ans.

En 1938, 70 concessions seulement restaient en exploitation, dont les 4/5 au Tonkin.

La houille est extraite au nord du delta tonkinois, de Dong Trieu à l’île de Kébao, en bordure ele la baie cl’Along ( Charbonnages du Tonkin).

La production en 1938 atteignait 2 millions et demi ele tonnes d’anthracite, clont la moitié était exportée vers la Chine et le Japon par le port de Hongay-Campha.

La grande industrie de transformation était encore à ses débuts : décorticage du riz, production de l’alcool de riz, cimenteries, cotonneries, savonneries.

LE RESEAU DE COMMUNICATIONS

Les voies navigables :

La France a d’abord amélioré et multiplié les voies navigables; on en a construit notamment 4000 kilomètres dont les tentacules pénètrent le delta entier du Mékong. Celui-ci a été partiellement aménagé. Grâce aux dérochements, la navigation à vapeur remonte jusqu’aux chutes de Khönc, restées jusqu’à présent infranchissables. Les chaloupes destinées à circuler de Khöne à Vientiane sont hissées par crémaillère.

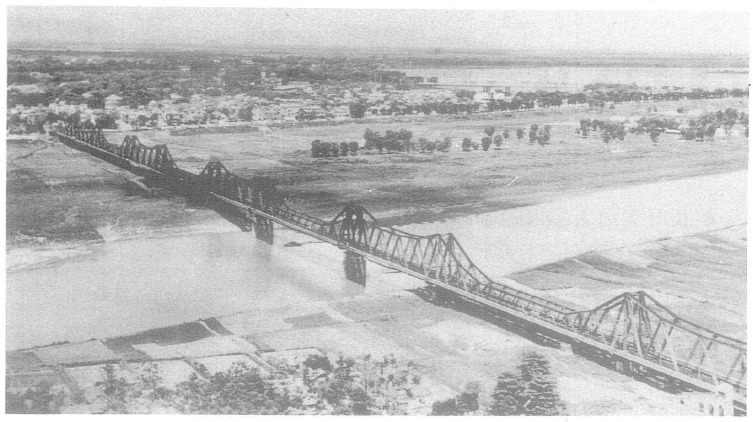

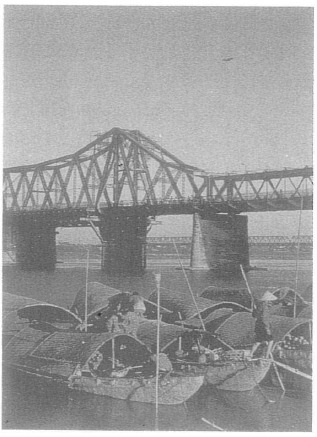

Les voies ferrées :

Un programme général de voies ferrées indochinoises n’a été définitivement réalisé qu’en 1936. Il comprend (sur voie d’ 1 mètre) à partir de Hanoï :

1 º) Une ligne Hanoï-Lao Kay, qui se prolonge en Chine Jusqu’à Yunnån Fou ou Kun Ming. C’est le chemin de fer du Yunnan construit au prix d’extraordinaire difficultés matérielles et techniques de 1901 à 1910.

2º) Une ligne Hanoï-Na Cham (près de Langson), vers le Nord-Est.

3°) Un transindochinois littoral unissant sur 1900 km Hanoï et Saïgon.

Le réseau comprend également de petites lignes, notamment celle de Hanoï à Haiphong. celle de Phnom Penh à Battambang (au total, le réseau s’étend sur 2900 km).

Le réseau routier :

Le réseau ferré a été complété par un magnifique réseau routier. La longueur des routes automobílables» est passée . depuis 1912, de 5000 à 27000 km. Elles franchissent les obstacles par de nombreux travaux d’art, clont certains sont d’une étonnante hardiesse.

LES VILLES ET LES PORTS

CINQ À SIX POUR CENT SEULEMENT DES POPULATIONS VIVENT DANS LES VILLES.

ELLES ONT CHACUNE LEUR PHYSIONOMIE PROPRE.

HANOÏ : Capitale du Tonkin depuis le Vllème siècle.

HUÉ : Ville impériale, a été fondée au XVlème siècle.

PHNOM PENH : Résidence royale est la capitale du Cambodge.

LUANG PRABANG : Cité royale.

VIENTIANE : Capitale administrative

sont les principales villes du Laos.

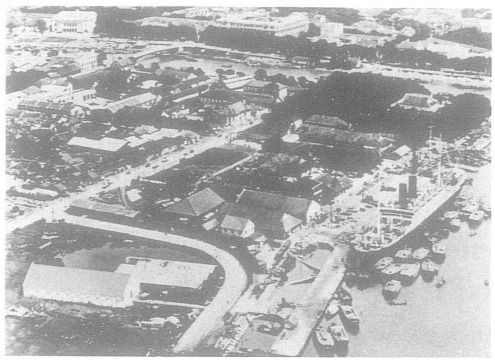

LES PORTS LES PLUS IMPORTANTS sont le port de mer de HONGAY-CAMPHA

et surtout les deux ports de rivière de HAÏPHONG et de SAÏGON.

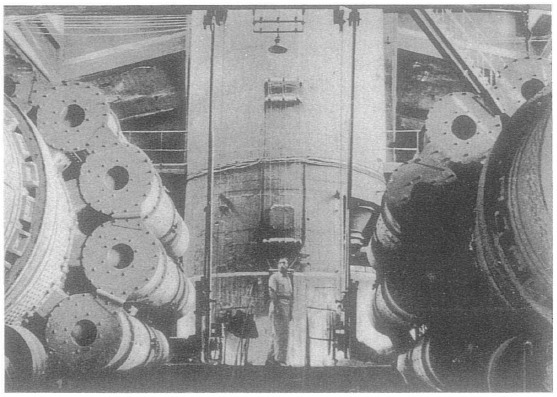

HAÏPHONG est essentiellement un port d’ímporation ct non un port de transit pour le commerce

du Yunnan. Cc port était fréquenté annuellement avant la guerre par 800 navires de haute mer, jaugeant près de 2 millions de tonneaux.

LES ACCORDS FRANCO-JAPONAIS

La nouvelle tactique du Japon consiste à obtenir du Gouvernement de Vichy l’autorisation de faire transiter par le Tonkin la partie la plus exposée de l’Armée de Canton, en profitant de l’isolement politique de l’Indochine. Devant la disproportion de nos forces vis-à-vis de celles du Japon, le gouvernement Général de l’Indochine est contraint de négocier.

Les Japonais exigent, la fermeture de la frontière avec la Chine, le droit de passage à travers le Tonkin de la 5ème Division de l’armée du Général ANDO et l’utilisation de plusieurs aérodromes.

Par les accords franco-japonais. du 30 août 1940, la France reconnait ” les intérêts dominants

du Japon “et obtient,” le respect des droits et intérêts de la France en Extreme – Orient”.

Aux termes des pourparlers, l’armée japonaise est autorisée à stationner au nord du Fleuve

Rouge, à y installer des bases d’opérations, à utiliser trois terrains d’aviation, certains axes routiers,

et à faire mouiller un navire dans le port.

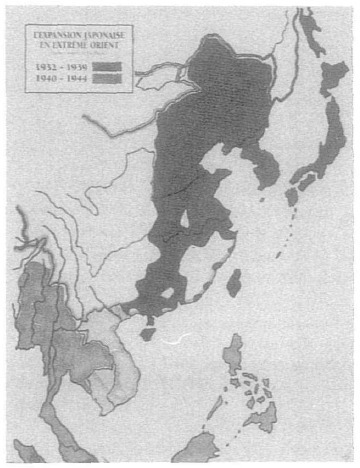

L’EXPANSION JAPONAISE

La défaite française de Juin 1940 en Europe laisse entrevoir aux Japonais la possibilité, à la fois, d’amorcer leur plan de conquête, et de dégager leurs troupes en difficulté en Chine du Sud.

TROP A L’ETROIT DANS SES ÎLES, AVEC SA DÉMOGRAPHIE GALOPANTE, LE JAPON, QUI

S’EST DÉJA APPROPRIÉ LA CORÉE EN 1910, SE TROUVE EN 1930 GUIDÉ PAR UN MILITARISME AMBITIEUX.

Après avoir conquis la Mandchourie en 1931, il y installe en 1934 l’empereur POU YI qui n’est que son jouet. Il prolonge alors sa soif de conquête en lançant, en 1937, ses troupes surla Chine de

Tchang Kaí-Chek. Après la prise de Pékin, suivie ele celle de Changhaï, la pression japonaise va

s’exercer sur les principaux ports, puis envahir une grande partie de la Chine continentale.

C’est alors que va naître dans l’esprit du gouvernement militaire du Général TOJO, Premier Ministre,

l’idée démesurée de la «Sphère de Co-prospérité de la plus grande Asie Orientale», qu’il compte, bien sûr, établir au profit du Japon. Il vise dans ce but, la conquête de toutes les possessions occidentales en Asie. I’Indochine Française sera le premier pion à faire sauter. Mais après plusieurs revers, le front de Chine se stabilisera et dans les provinces du Sud la situation des armées japonaises deviendra pré ca i re.

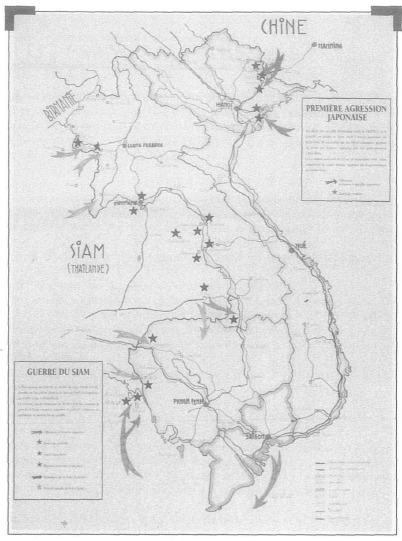

LA PREMIÈRE AGRESSION JAPONAISE LANGSON (22/25 sept. 1940)

Passant outre aux accords du 22 septembre. la 5eme Division japonaise franchit la frontière la nuit même et attaque sur 70 kilomètres de front, les postes de Dong Dang, Chima et Bin Hi. Croyant à une méprise, le détachement motorisé de Langson, se rendant de nuit vers Dong Dang, se heurte aux avant-gardes adverses et le Lieutenant-Colonel LOUVET qui se trouvait en tête de son détachement est tué sur le coup. Il est le premier mort de la Guerre du Pacifique.

Trois jours durant, Français et japonais seront aux prises. l’envahisseur visant à s’emparer de Langsan par une double manoeuvre en tenailles, par l’ouest et par l’est, exécutée les 23 et 24 septembre. Notre modeste aviation effectue de nombreuses reconnaissances mais ne peut se permettre aucun bombardement, par crainte des représailles, étant donné la situation ambiguë qui se développe.

Malgré les tentatives de défense parfois héroïques comme celle du Poste de Na Cham. l’offensive japonaise ne peul être contenue.

Au matin du 25, le réduit de Ky Lua estl pris sous un violent tir d’artillerie un malheureux coup au but atteint de plein fouet le Colonel LOUAT de BORT et décime son Etat-Major. A 10h40, Hanoï donne l’ordre de cesser le feuet prescrit d’entrer en liaison avec les japonais.

Un ultimatum nippon rejette sur les Français la responsabilité des hostilités etl exige le rassemblement des troupes françaises qui doivent rendre les armes. · ‘

Durant cette période, un débarquement japonais par mer s’opérait aux environs de Do Son (prés d’Haïphong). Effectué le 26 septembre, il ne rencontrera aucune résistance de la garnison française qui dut cependant rendre ses armes el abandonner la place à l’envahisseur.

De Tokyo l’empereur HIRO HITO ordonne la cessation des hostilités. la libération des prisonniers et la restitution des matériels. Les forces françaises regagnent leurs garnisons et l’administration française est remise en place.

Malgré la faiblesse des pertes, l’armée française ressent l’amertume de la défaite, et s’interroge sur l’intérêt que lui a porté la Métropole.

LE CONFLIT FRANCO-SIAMOIS

Seul état indépendant et non colonisé de la péninsule indochinoise. le Siam, qui ne prendra le nom de Thaïlande qu’en 1939, devient une monarchie constitutionnelle dont l’homme fort en 1940 est le Maréchal LUANG PH!BUL Son ambition fondamentale est la création d’une «grande Thaïlande» englobant tous les territoires de langue Thaï de la péninsule. C’est ce que l’on a appelé le «Phantaïsme».

A la faveur de la défaite française en Europe et devant la pression japonaise sur l’Indochine, le gouvernement siamois présente à Hanoï ses revendications sur les rectifications de frontières avec le Laos et le Cambodge.

Les Hostilités :

Apres le refus poli de la Colonie, les premières escarmouches se manifestent le long du Mékong dès le mois de septembre 1940. La démilitarisation du Laos consécutive aux accords de 1896 oblige le Commandement militaire français de l’Indochine à envoyer à Luang Prabang, Vientiane,Thakek, Savannakhet et Paksé des éléments d’infanterie et d’artillerie pris sur les garnisons du Tonkin, de l’Annam et de Cochinchine.

Les hostilités s’intensifient au mois de novembre 1940 sous formes d’échanges de tirs d’artillerie et de raids d’aviation. Plusieurs appareils siamois sont abattus. l’un d’eux est capturé au sol.

Au Laos, deux territoires de la rive droite du Mékong sont visés les provinces de Sayaboury et de Bassac.

Dans la première, deux détachements sont envoyés en opérations au début de janvier 1941 sur cette rive droite à partir de Luang Prabang. L’un vers l’ouest poursuivra sa mission jusqu’à Muong Khop où se heurtant à un bataillon siamois le 27 janvier, il se repliera suivant les ordres reçus, après une journée de combats sporadiques, sur la rive gauche. il sera alors informé de l’armistice.

L’autre détachement, envoyé à Paklay dont le poste est situé dans des conditions défavorables, sera investi par les troupes thaïlandaises le 20 janvier, fait prisonnier et emmené en captivilé a Bangkok.

Au Bassac, le 12 janvier, les Siamois lancent une offensive qui, après un premier échec, sera reprise le 15 janvier et obligera les eléments français a repasser sur la rive gauche du Mékong.

Au Cambodge, les hostilités prennent une autre envergure. la cavalerie siamoise, appuyée par l’artillerie, pénètre en force dans la région de Sisophon. Le dispositif français est repositionné en arriére, mais l’iniliative reste aux forces ennemies.·

Une vigoureuse contre-offensive française, préparée dès le 20 novembre, regroupe quatre bataillons et deux groupes d’artillerie, ainsi qu’un détachement motorisé. La mise en place du dispositif se heurte aux difficultés du terrain et au manque de renseignements.

Le 16 janvier, le combat s’engage, mais l’infanterie française est contrainte au repli, entraînant celui de l’artillerie. Les chars thaílandais, aidés par leur aviation, enfoncent le dispositif français. Malgré plusieurs succès ponctuels du 16 au 20 janvier, la contre-offensive française se traduit par un échec.

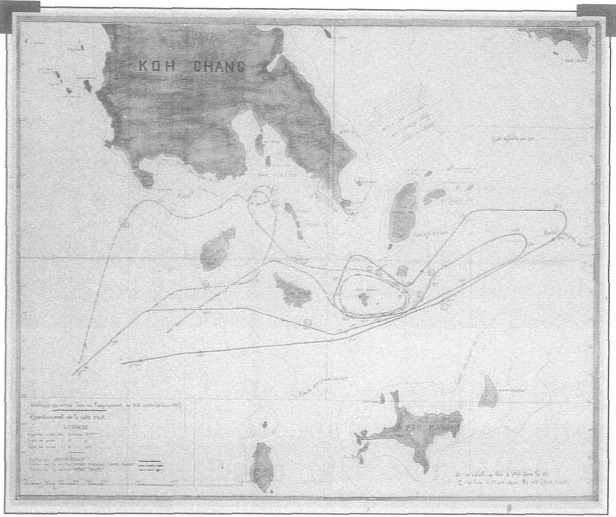

C’est dans le secteur maritime que se décidera la cessation des hoslilités. grâce à la victoire navale de KOH CHANG. remporté par le Groupement naval commandé par le capitaine de vaisseau BERENGER, le 17 janvier 1941. Ce haut fait est rapporté par ailleurs en détail.

LA VICTOIRE NAVALE FRANÇAISE KOH CHANG 17 JANVIER 1941

Cette victoire navale sans appel mettait fin à l’agression siamoise et allait conforter notre situation

en Extrême-Orient, permettant à notre Indochine de rester sous la protection du pavillon français

pendant les quatre années suivantes dans un monde bouleversé par la guerre et par la présence japonaise.

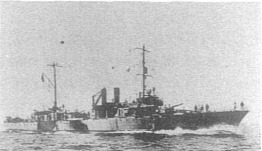

Le 17 janvier, en réplique aux attaques des Siamois complices des Japonais, la petite escadre Française d’Indochine, comprenant le croiseur LAMOTTE-PICQUET, les avisos coloniaux DUMONT D’URVILLE et AMIRAL CHARNER, les avisos MARNE et TAHURE, sous le commandement du Capitaine de Vaisseau BERENGER, effectuait un raid dans les eaux ennemies, à plusieurs centaines de milles de ses bases et, au cours d’un engagement de deux heures, à KOH CHANG, dans un dédale d’îlots, mettait hors de combat deux gardes côtes cuirassés, d’une puissance de feu pourtant nettement supérieure, et trois torpilleurs.

LES CONVOIS CÔTES D’ANNAM 194 2-4 3-44

Les plus beaux de nos cargos ayant été saisis ou réquisitionnés par les belligérants (Anglo-Saxons et japonais), seuls les vieux charbonnier qui nous restaient durent s’atteler à cette tâche, sous l’escorte de nos avisos et patrouilleurs.

Ce fut au prix de pertes cruelles du fait d’adversaires auxquels il ne nous était pas permis de riposter, lesquelles pertes, aggravées par l’agression japonaise de mars 1945, atteignirent finalement la quasi-totalité de nos batirnents (de guerre et de commerce) et le tiers de nos effectifs.

I’Indochine Française, complètement isolée du reste du Monde à partir de l’entrée en guerre du Ja pon ( décembre 1941) et obligée de vivre en autarcie, dut essentiellement sa survie, pendant les trois années suivantes, aux efforts de sa Marine pour maintenir les échanges de matières premières entre

le Nord et le Sud du pays, principalement le charbon du Tonkin et le riz de Cochinchine-Cambodge.

Seul rescapé de ce massacre après renflouement, le cargo KONTUM devait sauter sur une mine le 20 mars 1946, couronnant le sacrifice de notre Marine.

L’INDOCHINE FRANCAISE DOIT SA SURVIE ENTRE 1942 ET 1944 AU SACRIFICE DE SA MARINE.

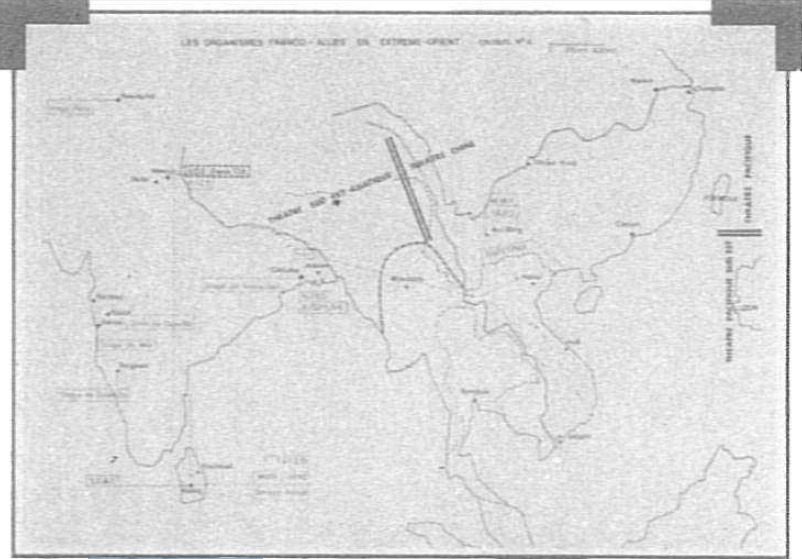

ORGANISATION DE LA RESISTANCE

8 RESEAUX EEC:

BJERRING, GIRAUD – LAN, GRAILLE, LEVAIN, MIN GANT, PLASSON, NICOLAU-BOCQUET, TRI COIRE

(Extrait du BOEM nº308, page 158)

6 ORGANISATIONS S.A:

RIVIERE – Tonkin ( Col. Vicaire), MEDERIC – Nord-Annam (Cap. Péri, Cdt Biseuil), DONJON – Haut Laos (Cdt. Mayer), PAVIE – Centre-Annam – Moyen Laos (Col. Ragot), LEGRAND – ochinchine (Cap. Pauwels), MANGIN – Cambodge (Col. Bellon)

ORGANISATION DE LA RESISTANCE

==============INTERIEURE===============

Le Service Action, S.A. iuuhicur, a pour mission «Ia préparation et la mise

en oeuvre des plans dits subversifs» …

Ces plans visent à détruire les transmissions de l’armée japonaise et paralyser

les mouvements de celle-ci dans les régions situées en dehors des

zones prévues pour les opérations de l’armée. Le Service Action est independant.

Le LI-Col. Caval¡n, est nommé chef du S.A. central. Le Cap. Levain dirige

le Service Action et le Cap. Ta¡x le Service Renseignements.

” 9 MARS 1945 ” L’INDOCHINE EST SEULE

Partout, fin 1944, dans le Pacifique, aux Philippines, en Birmanie, l’armée japonaise recule. Tokyo est maintenant à portée des forteresses volantes américaines . Pour mieux assurer la sécurité de ses communications et supprimer la présence française, le 9 mars 1945 l’armée japonaise en Indochine attaque par surprise et souvent par traîtrise. Parvenus à ce stade de la guerre, les Français d’Indochine sont persuadés que les Alliés vont voler à leur secours. Ils seront cruellement déçus.

Le Général Chennault, commandant la 4e US Air Force, en Chine du Sud, à 300 km de la frontière, écrit dans ses mémoires : “Des ordres arrivèrent du GQG précisant qu’en aucune circonstance les unités françaises ne devaient recevoir des armes et munitions … j’ai appliqué les ordres à la lettre, sans pouvoir me faire à l’idée que je laissais les Francais se faire massacrer.

LES ATTAQUES SUR HANOI et LANGSON

Le 9 mars 1945, 60.000 Japonais attaquent 12.000 soldats Français

Demandez donc aux Français qui se trouvaient le 9 mars 1945 en Métropole ce qui s’est passé en Indochine à cette date ? Qui était le Général Lemonnier ? Très rares seront ceux qui, se pliant à ce sondage, vous fourniront des réponses acceptables.

Le Général Lemonnier sut

dire n o n » jusqu’au bout

comme beaucoup d’autres

Héros dans toute l’Indochine.

HANOÏ

A Hanoï : peu avant 20 heures le 9 mars. les troupes japonaises s’emparent de deux bâtiments

publics. la poste et l’usine électrique, investissent les installations militaires et établissent des barrages dans les artères de la ville. Entre 20 heures el 21 heures, les objectifs militaires sont attaqués par les Japonais.

Dans le quartier de la concession : les bâtiments de l’état-major sont les premiers occupés. Le général Aymé fait prisonnier refuse d’ordonner le cessez-le-feu. Les quartiers Ferrie et ßobillot sont rigoureusement attaqués. Le premier, sous les ordres du lieutenant-colonel Lacomme résiste jusque dans la matinée du lendemain et reçoit les honneurs de la guerre après avoir dû cesser le combat, le second se battra jusqu’à 4 heures du matin.

A la citadelle : dès 20h10, les hommes du Général Massimi luttent toute la nuit et la matinée, essayant de tenir jusqu’à la nuit suivante pour tenter une sortie.

A 15h30, le combat cesse, les pertes sont de 200 tués (dont 10 officiers) et 260 blessés. soit près de la moitié de l’effectif. Les honneurs de la guerre sont rendus aux survivants en armes et les couleurs françaises sont montées au mât du quartier Brière-de-l’Isle.

A la caserne Balny : la defense est organisée clans les deux bâtiments et le «mirador» des transmissions. Les Japonais, soutenus par un tir de mortiers. attaquent à découvert le lieutenant Roudier, armé d’une mitraillette. fauche les premiers rangs des attaquants et gagne la tour. il se heurte à des Japonais infiltrés.

Blessé d’un coup de baïonnette clans la poitrine. il s’écroule.

DONG DANG

A Dong-Dang : poste clé de la frontière du Tonkin, durant deux jours et trois nuits la garnison

française de 150 hommes brise l’une après l’autre toutes les vagues d’assaut japonaises. La garnison décimée, munitions épuisées, cesse le feu. Les Nippons ont perdu un millier d’hommes. Le général japonais félicite le capitaine Anosse pour son courage, l’assomme d’un violent coup de crosse sur la nuque el l’achève d’une balle qui lui fait éclater la tête. Les cinquante-cinq survivants du poste (dont quarante Indochinois) sont ensuite décapités au sabre ou éventrés à la baíonneue. Les mêmes tueries sauvages se répéteront a HAGIANG et à HONGAY.

LANGSON

C’est à Langsan, verrou de la porte de Chine, que le courage des Français et la cruauté des Japonais atte ignent des sommets. L’état-major nippon tend un traquenard en invitant les autorités civiles et militaires le 9 mars à 18b30.

Le Général Lemonnier décline I’ invitation mais pour éviter tout incident diplomatique laisse l’Adrninistrateur Auphe lle , le Colonel Robert, le lieutenant-colonel Amiguet et le chef de bataillon Leroy s’y rendre.

A l’issue du repas les invités sont faits prisonniers.

Amiguet et Leroy sont abattus. Au même moment. dix mille soldats Japonais partent à l’attaque des positions de la citadelle, tenues par les troupes aux ordres du Genéral Lemonier.

L’ESPOIR DE TENIR

Au soir du 9 mars 1945, le général SABATTIER, commandant la Division du Tonkin, est le seul parmi le Haut Commandement Militaire français d’Indochine à avoir conservé sa liberté d’action.

Son plan d’opérations, en vigueur dès la veille, visait à dégager de l’étreinte nippone une masse de manoeuvre afin de constituer une défense mobile de part et d’autre du Fleuve Rouge.

Vont alors s’ouvrir deux aventures parallèles qui fixeront pour l’Histoire le courage et l’héroïsme

des défenseurs luttant jusqu’à l’extrême limite de leurs forces et de leurs moyens. A celle de l’Ouest

va s’ajouter, en fin de parcours, le Bataillon du Haut-Laos.

Le piège de la rivière claire

A l’Est du Fleuve Rouge. Cao Bang et Ha Giang,. chefs-lieux des 2eme et 3eme Territoires Militaires. sont surveillés par de fortes garnisons japonaises.

tout en étant exposés à l’hostilité d’èléments armés du Viet Minh et de montagnards Mans.

Tuyen Quang devait servir de base de départ au «Groupement de la Rivière Claire» où viendraient se rassembler les unités du Secteur. En raison des distances et des dèfaillances des transmissions, ce regroupement n’aura jamais lieu.

A Ha Giang, c’est un sournois guet-apens qui oblige le Commandant MOULLET à capituler dans la nuit du 9 mars. La garnison, après une défense courageuse, laissera sur le terrain les corps de près de 80 Européens massacrés au sabre ou à la baïonnette et les familles seront odieusement molestées. La chute de Lao Kay le 10 mars, contraindra les derniers survivants à passer en Chine. avec les garnisons des postes de Pak Kha et Muong Khuong, les 17 et 18 mars.

Le drame le plus intense sera écrit par la colonne CAPPONI (1300 hommes dont 300 Européens) qui, harcelée dès le 13 mars et affaiblie par les désertions, se heurtera le 26 mars à une forte unité Japonaise l’obligeant à mettre bas les armes.

La défense acharnée de la colonne Alessandri

Alerté la veille par son Chef, le Général ALESSANDRI, commandant le «Groupement du Fleuve Rouge» décide de faire quitter à ses unités la «nasse» dans laquelle elles se trouvent à Tong-Sonray et Viètri où elles sont cernées par les boucles de la Rivière Noire etl du Fleuve Rouge et de leur

faire franchir le 10 mars ces deux obstacles, dans des conditions épiques.

La région Ouest du Fleuve Rouge, plus favorable, permettra des ravitaillements par air venant de Calcutta ou de Kunming et se prêtera à des positions de barrages successives.

La garnison de Tong constituera avec ses élèves officiers, ses aviateurs et ses légionnaires un groupement retardateur qui empêchera l’ennemi de franchir la Rivière Notre.jusqu’au 11 mars. Ses derniers survivants avec leur chef le Lieutenant-Colonel MARCELLIN seront massacrés.

Ainsi, dès le 12 mars, sera formée cette fameuse «Colonne ALESSANDRl » dont le nom passera dans l’Histoire.

D’autres renforts seront envoyés de Lalchau et trois commandos dont une partie parachutée des Indes ralentiront la progression ennemie, au prix de pertes sévères.

A Sonla, le Général ALESSANDRI a trouvé deux Potez 25 qui rendront d’immenses services de transport, de liaison et de ravitaillement. Plus tard, atterriront plusieurs L.5 envoyés de Kunming par le général américain CHENNAULT qui en sera sanctionné.

Le combat crucial aura lieu au Col des Méos les 29 ct 30 mars où les Japonais, aidés par leur artillerie et le brouillard complice, emporteront la position.

Le Général SABATilER est nommé “Délégué. général du Gouvernement de la République en Indochine» : il doit se maintenir sur le territoíre jusqu’à l’extrême limite de ses moyens, pour conserver à la France une parcelle de terrain, si faible soit-elle.

Après la perte du Col des Méos. la colonne se scinde en deux : vers Latchau et vers Dien Bien Phu. Le 4 avril, tous évacueront cette cuvette, déjà jugée indéfendable.

Les combats de l’extrême

Le Général SABATTlER tente d’établir à Phong Saly un semblant d’administration, pour répondre a sa mission.

Les Japonais, désireux d’en finir. se rapprochent en tenaille à la fois par l’Est et le Sud. Le coup de gràce est porté le 28 avril par un message lancé d’un Potez 25 venu de Sze Mao en Chine · «Les autorités américaines interdisant toute mission aérienne au profit des troupes françaises encore

stationnées en Indochine». Ne pouvant plus a la fois se battre contre les Japonais et être abandonnés des Alliés. le Général SABATTIER passera ce même jour en Chine.

Les 1er et 2 mai. les derniers combats sont livrés à Apachaï et Malítao.

C’est alors que le Général ALESSANDRI gagne a son tour la Chine.

Une poignée d’irréductibles, ravitaillée par un dernier Potez 25, résiste autour de Boun Tay jusqu’au 15 juillet.

Ainsi se termine l’héroïque épopée de la “Colonne Alessandri”

L’amer destin du Haut Laos

Surpris dans la matinée du 10 mars par un fort détachement japonais, le bataillon du Commandant MAYER réussira grâce au sacrifice du Sous-Lieutenant MAZAN qui retíendra toute la Journée la progression ennemie au camp de Chinaïmo – à quitter Vientiane et à se replier vers le nord par la route de Luang Prabang.

Après avoir investi la ville, les Japonais ne poursuivront les unités franco-indochinoises que sept jours plus tard et seront encore retardés par la rupture du pont de la Nam Lik que le commando TUAL, parachuté en février, vient de faire sauter.

Devant l’approche d’une deuxième colonne japonaise venant de Vinh, par la route Astrid, le bataillon se retirera sur la Nam Ou, terminus de la route, à l’issue d’un violent accrochage le 4 avril à proximité de la capitale royale.

Sous la poussée ennemie, il rejoindra Muong Sai où l’appui des commandos parachutés et de nombreux parachutages en provenance des Indes lui procurera un instant de répitl.

Mais le Japonais ne lâche pas prise et le groupement gagne alors la plaine de Muong Luang Nam Iha où il est rejoint par le bataillon EUZIÈRES qui passera début mai en Chine. Le terrain d’aviation permet d’évacuer le 27 avril sur la Chine le Commandant MAYER ateint du typhus.

La compagnie ROMAIN tient tête aux derniers assauts japonais le 18 mai. la poursuite persistante de l’ennemi contraint les derniers éléments à franchir le Mékong et à traverser l’extrême pointe de la Birmanie pour poursuivre sa route vers Sze Mao en Chine.

Le maintien du Drapeau

Le dernier parachutage a Muong Sing le 23 mai fournira à un fort groupe de volontaires, composé pour, moitié de laotiens, la possibilité de former plusieurs commandos en vue de maintenir sur le sol

indochinois en liaison avec ceux qui opèrent au Laos, l’Honneur et le Drapeau de la France.

LA VOLONTÉ DE COMBATTRE

Les refuges de la brousse et les maquis

Si des garnisons, imbriquées dans le dispositif japonais, ne peuvent que s’y défendre, d’autres, n’étant pas l’objet d’attaques immèdiates, réussissent à gagner la brousse pour poursuivre la lutte.

Ainsi des détachements errant à l’aveuglette, ont parfois la chance d’atteindre les zones des groupes du Service Action (S.A.), dont la mise en place est en cours au 9 mars 1945, ou tombent rapidement aux mains des Japonais lancés à leurs trousses.

Quelques-unes des actions sont rapportées, parmi tant d’autres …

Tonkin : Dans le 1er Territoire Militaire, les combats sont livrés par des détachements mobiles composés d’unités du 19ème R.MI.C, des sectíons de la Garde indochinoise, le détachement d’aviation de Vatchay (capitaíne ESTIENNE) et, sous les ordres du capitaine de vaisseau COMMENTRY, des marins qui, à bord du remorqueur “Marguerite” et sous le commandement

de l’enseigne de vaisseau TARDY, ont pu sortir du port d’ Haiphong dans la soirée du 9. Le colonel LECOCQ, chef du Territoire, tué au cours d’une opération de dégagement, est remplacé par le commandant GRlNDA. Un décrochage général, vers la Chine a lieu entre le 11 et 22 mars.

Seuls, demeurent dans les eaux territoriales indochinoises, le “Cravssac”, le “Frezouls”, les jonques armées “l’Audacieuse”, le “Vieux Charles”, “l’Etoile” et la “Belle Poule”.

Moyen-Laos : De part et d’autre de la R.C.9 qui relie Savannakhet à Dong Ha par Seno, Donghène et Tchépone , les unités qui parviennent à prendre la brousse bénéficient de conditions favorables : une nature assez hospitalière, une population complice, des dépôts en place el une activité nippone limitée.

Le lieutenant-colonel THEVENIN, en mission dans la region au moment de l’attaque japonaise , installe son PC au sud de Tchépone et entre en liaison avec la 6eme compagnie du 11 / 10eme R.M.I.C à Cam lo et la 2eme compagnie du 1 /10eme R.M.I.C. a Thakhek. Quant à la compagnie laotienne du capitaine DUMONET. en sécurité dans un milieu qui est le sien, elle établit son P.C. à Bung Seng et sert de point de ralliement aux isolés.

Le 20 mars , la liaison est prise avec Calcutta.

Cambodge : Après la neutralisation des principales garnisons, de nombreux petits détachements prennent la brousse et vont s’efforcer de durer; avec des formes diverses.

Dans le sud, se regroupent dans la région de Samrong, avec le commandant Baud et le capitaine DIEU, qui ont pu s’échapper de Phnom Penh, une section de la 2eme compagnie du R.T.C et la 3ème compagnie du même régiment qui se trouvait en mission à l’extérieur au moment de l’attaque.

A Stung Streng, la 10eme compagnie, après avoir perdu ses chefs, rejoint Rovteng. Dans le nord, la 5ème compagnie du capitaine ROBERT, non menacée, gagne la région de Rovieng, où de nombreux ísolés : civils de la Résistance et militaires, se joignent au détachement qui grossí de la 10 eme compagnie passe sous le commandement du lieutenant- colonel MAUREL, du commissariat aux relations franco-japonaises en mission à Siem Rap.

A Kratié enfin, quelques isolés parmi lesquels des marins du «Francis Garnier» gagnent également la brousse.

Tous ces détachements tomberont finalement aux mains des Japonais.

Seule, la petite équipe franco-cambodgienne du lieutenant LAVIE, se déplaçant sans cesse dans le massif des Cardamomes, échappera jusqu’au bout à l’emprise de l’ennemi.

Nord-Annam : Sous la conduite du commandant BISEUL, le petitl groupe qui, dans la nuit du 9 mars a pu s’échapper de Vinh ~ se dirige vers la plaine côtière pour rechercher la liaison avec les membres civils de I’ organisation “Médéric”. Il est cerné par les Japonais et anéanti.

Plus au sud, à Dong Hoï, la base aérienne est en alerte le 10 mars au matin. Le capitaine MAYAUD étab!it sa base de guerilla à une trentaine de kilomètres au nord – ouest de Dong Haï. dans les défilets calcaires du Song Troc. Il mourra d’épuisement dans un village du Laos. Le détachement de la base- aérienne, commandé par le capitaine HORVATTE, est attaqué le 10 avril et dispersé. L’équipe du lieutenant MORLET réussit à s’esquiver et à passer au Laos où il rejoint le 10 mai le maquis S.A. du capitaine FABRE, le 23, celui du capitaine AYROLLES.

Centre-Annam : Sous la conduite du colonel RAGOT, les rescapés de la garnison de Hué

( 300 hommes environ) se retrouvent après quatre journées de marche, dans la région d’Ashau où ont été mises en place des caches d’approvisionnememt.

Le 15 mars , la liaison radio est établie avec Calcutta et des parachutages sont promis. La pression des Japonais et l’épuisement des stocks de la base, obligent le détachement à s’enfoncer plus avant dans le massif à partir du 28.

Sud-Annam : la 10ème compagnie du 11 /16ème R.I.C. (capitaine TROJET), violemment attaquée de nuit à Quang Ngaï, parvient à s’échapper en direction de ses repaires de brousse. Le 11 / !6ème R.I.C, implanté à Ankhé, est dispersé 12 mars par les Japonais convergeant sur le plateau de la côte ( Qui Nhon), du sud ( Ban Mé Thuot), et de l’ouest (Stung Streng).

Cochinchine : La disparition du commandement anéanti dans la soirée, laisse les unités désemparées et sans ordres. Acun de ces éléments ne parvient à survivre longtemps.

A Mytho, les Japonais attaquent à la grenade quatre canonnières : le “Paul Bert” se saborde ,”l’avalanche” séchoue, “l’Amiral Charner” qui a pu être alerté, coule “l’Avalanche” et le “Mytho” et se saborde, l’équipage réussit à s’échapper.

Dans le sud, en revanche, le maquis du Transbassac est le seul élement relativement homogène qui parvient à échapper à la surprise initiale et à offrir une résistance organisée dès le 9 mars. Le S.A est animé par le capitaine de gendarmerie Jean d’HERS. Le groupement mixte constitué comprend 1075 hommes composés de 515 gendarmes et gardes civils de toutes les provinces sud, de 260 marins rescapés des bâtiments sabordés, commandés par le capitaine de corvette MIENVILLE, 280 militaires du 3 R.T.A du commandant LANGELLIER-BELLEVUE et 20 résistants civils.

Le groupement du Transbassac tiendra tête aux troupes japonaises du 10 au 26 mars, en défendant la pointe de Camau sur la ligne des canaux Bac lieu, Tan Soc, Rach Goï, Xano, Co Quao submergé par des troupes fraîches venues de Rach Gia, il succombera2- mars n’ayant plus que 160 hommes.

LES EXACTIONS ENVERS LES PRISONNIERS DE GUERRE

8 LIEUX DE DÉPORTATION Instaurés par la Kernpetaï, gendarmerie japonaise de triste renommée.

HANOÏ : les cellules de l’immeuble Shell, de la sûreté, et de la maison centrale.

HAÏPHONG : les cellules de la sûreté, de l’école Henri-Rivière et de la prison civile.

NAMDINH : la prison municipale.

HOA-BINH : les camps de travail forcé le long de la route en construction.

SAÏGON : la prison civile et les cellules de la chambre de commerce.

VINH : les cellules de la sûreté.

PHNOM PENH : les cellules de la gendarmerie japonaise, de la sûreté et du commissariat central.

PAKSONG : le camp de concentration.

(cette liste des lieux de déportation etablis par les japonais en Indochine. a été publiée au Journal Officiel du 3 février 1951)

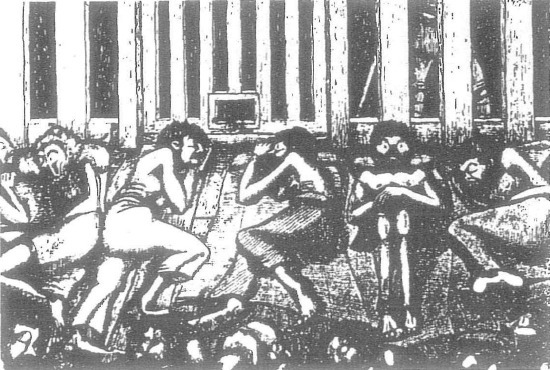

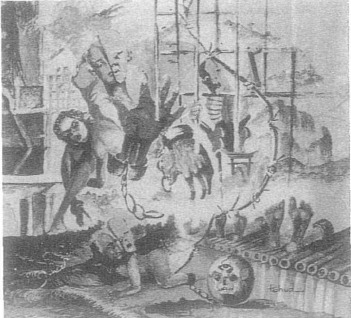

LES MARTYRS DE LA KEMPETAÏ

La Kempetaï fut la réplique de la Gestapo, pour le raffinement des traitements infligés.

Les croquis ci-après, extraits d’une brochure parue en 1947 à Saïgon, constituent l’unique document par l’image de ce que fut la barbarie nippone.

DES ADOLESCENTS ENCHAÎNÉS

Les èlevcs de l’école des Enfants de Troupe de DALAT, agès de 13 à 17 ans , ont participé courageusement avec leurs cadres aux combats du 9 mars 1945.

Ayant subi au camp de PAKSONG les mêmes sévices que les autres prisonniers de guerre. ils représentent les plus jeunes déportés résistants d’Indochine.

LES EXACTIONS ENVERS LES CIVILS

Si dans l’ensemble les civils français ont été regroupés. après le 9 mars 1945. dans les chefs-lieux de province et assígnés à résidence.

un certain nombre (agents de sûreté, policiers, fonctionnaires ayant des postes à responsabilité, civils internés pour faits de résistance ou sur dénonciation, subirent le même sort que les prisonniers

militaires.

Hélas, un peu partout. des femmes Françaises ont été victimes de la barbarie nippone.

A Ha Giang (IIIème Territoire Militaire), Mlle André R., blessée d’un coup de baïonette à l’épaule le 27 mars 1945, a été violée ainsi que sa mère qui a été ensuite tuée. Elle même a disparu par la

suite, sans doute tuée.

Le 7 mai 1945, l’épouse française d’un sous-officier et sa soeur, maintenues depuis le 16 mars a Hoang Su Phi pour le délassement de la garnison nippone, auraient été décapitées en represailles de

l’attaque de Man Mei par les troupes françaises de Chine (renseignements indigènes).

LES CAMPS DE LA MORT LENTE

(HOA-BINH)

Intervenantl au parlement le 8 juin 1948 (Conseil de la République), Mr DURAND-REVILLE, rapporteur de la commission de la France d’outrc-mcr, s’est exprimé en ces termes à propos de la vie des prisonniers de Guerre de HOA-BINH : la faim, le paludisme, la dysenterie, firent de terribles ravages dans les camps de prisonniers dont les plus sinistre incontestablement furent ceux : d’Hoa-Binh au confin du delta tonkinois et de la moyenne-région, Hoa-Binh lieu d’enfer ou furent envoyés à partir du mois d’avril près de 4000 prisonniers, hommes de troupe et officiers subalternes.

Ancien déporté de Hoa-Bncien rkporlé de Ht)J-6inh, JL~,111-J. BE:RN.:-\RJJJ.’\l, hi~loricn,

raconte: ,, … C’est dans inh, Jean.J Bernardini, historien, raconte…

C’est dans ces marécages empestés que nous devions recueillir péniblement la seule eau que nous pouvions boire. Et l’humus pestilentiel devait s’enrichir des dépouilles de nos pauvres camarades.

A l’heure ou j’écris ces lignes, aucune croix, aucun tumulus, ne marque leur misérable et hâtive sépulture. comment pourrait-il en être autrement.

Corps mutilés, corps déjà décharnés, avant la mort, faciles proies pour l’hallucinant grouillement de bêtes immondes, absorbés par la tentaculaire et impitoyable nature. Ils se sont effacés dans la forêt tonkinoise comme leur vain sacrifice a disparu de la mémoire des hommes.

“DANS LE CAPITAL MORAL D’UN PEUPLE, RIEN NE SE PERD DES PEINES DE SES SOLDATS”

CHARLES DE GAULLE, Mémoires de Guerre, (hommage aux soldats d’Indochine)

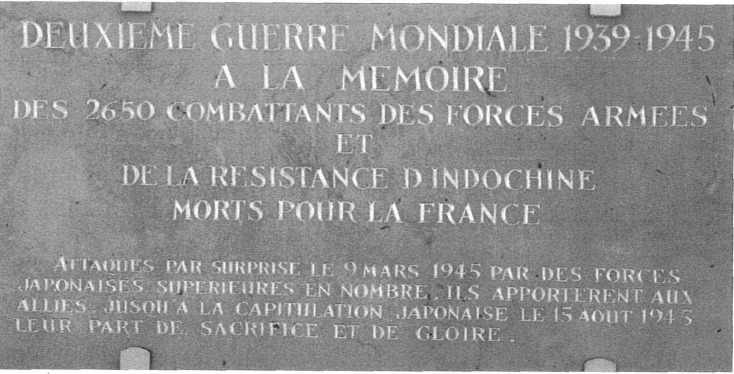

Ainsi, l’armée d’Indochine ne s’est pas laissée neutraliser comme l’armée d’armistice en novembre 1942. C’est tout à son honneur. Le total des pertes subies ne peut être établi avec précision. Pour les seuls Européens, il est chiffré à 2650 tués et disparus (soit 20% des effectifs). Le nombre des blessés et malades par épuisement, ainsi que celui des .victimes indochinoises est impossible à déterminer.

Les troupes réfugiées et réorganisées en Chine au nombre de 5000 dont plus de 3000 Indochinois vont former, trois bataillons au Yunnan et un détachement au Kouang Toung, et attendront le moment pour reprendre le combat.

Le 9 mars 1995, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’attaque nippone en Indochine,

Monsieur Philippe MESTRE, Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, a inauguré, dans le Jardin des Tuileries à PARIS, une plaque commémorative à la mémoire des 2650 combattants des forces armées et de la résistance d’Indochine morts pour la France.

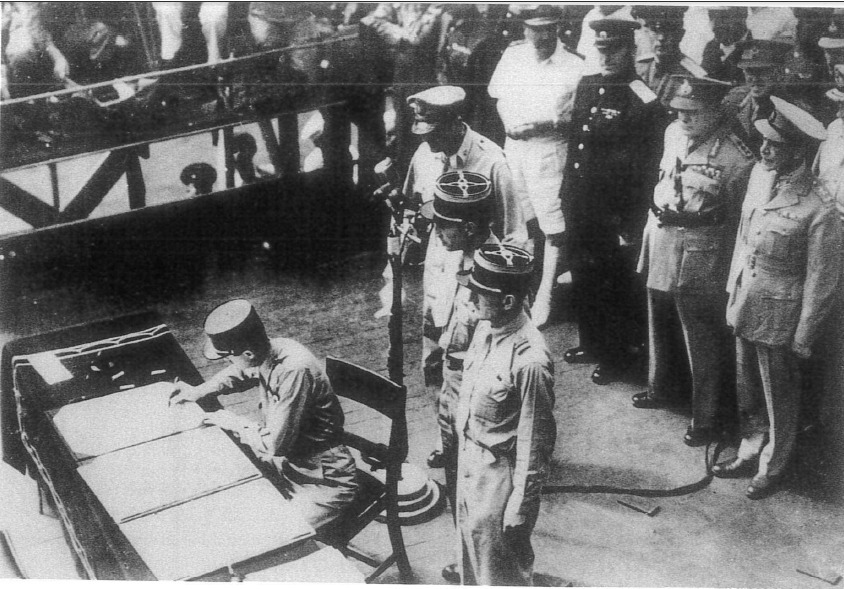

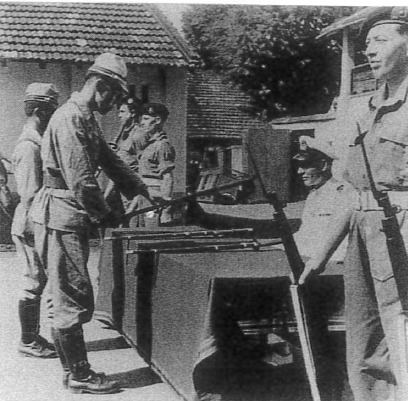

2 SEPTEMBRE 1945 FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

6 AOÛT 1945 : Lancement de la 1ère bombe atomique sur Hiroshima.

9 AOÛT 1945: Lancement de la seconde bombe atomique sur Nagasaki.

14 AOÛT 1945 : Cessez-le-feu.

2 SEPTEMBRE 1945 : Le Général LECLERC signe pour la France la capitulation sans conditions du Japon sur le cuirassé «Missouri», en rade de Tokyo.

12 SEPTEMBRE 1945 : Arrivée des premières troupes Franco-Britanniques à Saigon, sous les ordres du Général GRACEY.

13 SEPTEMBRE 1945 : Les troupes chinoises entrent à Hanoï.

5 OCTOBRE 1945 : Arrivée du Général LECLERC à Saïgon.

1er FÉVRIER 1946 : ‘Reddition officielle de la marine japonaise.

6 MARS 1946 : Hanoi, accords Sainteny-Ho Chi Minh. Débarquement français à Haïphong.

18 MARS 1946 : Entrée du Général LECLERC à Hanoï.

En vertu de la conférence de Postdam (26 juillet 1945) qui répartit la responsabilité pour le désarmement des troupes japonaises en Indochine entre les Britanniques au sud du 16º parallèle et

les Chinois au nord, la capitulation japonaise est reçue à Saïgon par les Britanniques et à Hanoï par

les Chinois.