LES EXACTIONS ENVERS LES PRISONNIERS DE GUERRE

8 LIEUX DE DÉPORTATION Instaurés par la Kernpetaï, gendarmerie japonaise de triste renommée.

HANOÏ : les cellules de l’immeuble Shell, de la sûreté, et de la maison centrale.

HAÏPHONG : les cellules de la sûreté, de l’école Henri-Rivière et de la prison civile.

NAMDINH : la prison municipale.

HOA-BINH : les camps de travail forcé le long de la route en construction.

SAÏGON : la prison civile et les cellules de la chambre de commerce.

VINH : les cellules de la sûreté.

PHNOM PENH : les cellules de la gendarmerie japonaise, de la sûreté et du commissariat central.

PAKSONG : le camp de concentration.

(cette liste des lieux de déportation etablis par les japonais en Indochine. a été publiée au Journal Officiel du 3 février 1951)

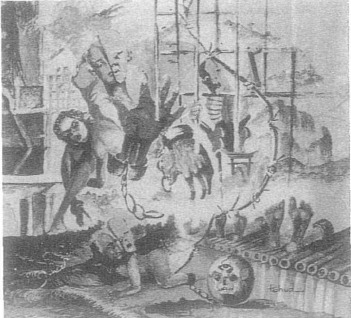

LES MARTYRS DE LA KEMPETAÏ

La Kempetaï fut la réplique de la Gestapo, pour le raffinement des traitements infligés.

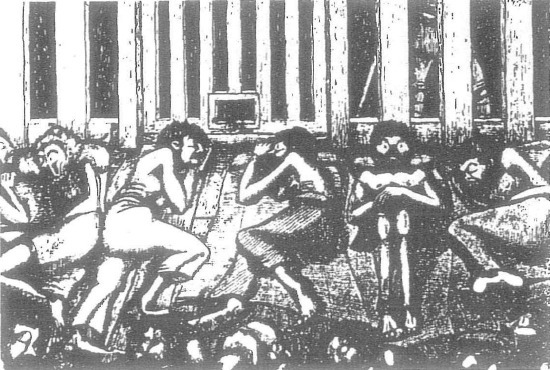

Les croquis ci-après, extraits d’une brochure parue en 1947 à Saïgon, constituent l’unique document par l’image de ce que fut la barbarie nippone.

DES ADOLESCENTS ENCHAÎNÉS

Les èlevcs de l’école des Enfants de Troupe de DALAT, agès de 13 à 17 ans , ont participé courageusement avec leurs cadres aux combats du 9 mars 1945.

Ayant subi au camp de PAKSONG les mêmes sévices que les autres prisonniers de guerre. ils représentent les plus jeunes déportés résistants d’Indochine.

LES EXACTIONS ENVERS LES CIVILS

Si dans l’ensemble les civils français ont été regroupés. après le 9 mars 1945. dans les chefs-lieux de province et assígnés à résidence.

un certain nombre (agents de sûreté, policiers, fonctionnaires ayant des postes à responsabilité, civils internés pour faits de résistance ou sur dénonciation, subirent le même sort que les prisonniers

militaires.

Hélas, un peu partout. des femmes Françaises ont été victimes de la barbarie nippone.

A Ha Giang (IIIème Territoire Militaire), Mlle André R., blessée d’un coup de baïonette à l’épaule le 27 mars 1945, a été violée ainsi que sa mère qui a été ensuite tuée. Elle même a disparu par la

suite, sans doute tuée.

Le 7 mai 1945, l’épouse française d’un sous-officier et sa soeur, maintenues depuis le 16 mars a Hoang Su Phi pour le délassement de la garnison nippone, auraient été décapitées en represailles de

l’attaque de Man Mei par les troupes françaises de Chine (renseignements indigènes).

LES CAMPS DE LA MORT LENTE

(HOA-BINH)

Intervenantl au parlement le 8 juin 1948 (Conseil de la République), Mr DURAND-REVILLE, rapporteur de la commission de la France d’outrc-mcr, s’est exprimé en ces termes à propos de la vie des prisonniers de Guerre de HOA-BINH : la faim, le paludisme, la dysenterie, firent de terribles ravages dans les camps de prisonniers dont les plus sinistre incontestablement furent ceux : d’Hoa-Binh au confin du delta tonkinois et de la moyenne-région, Hoa-Binh lieu d’enfer ou furent envoyés à partir du mois d’avril près de 4000 prisonniers, hommes de troupe et officiers subalternes.

Ancien déporté de Hoa-Bncien rkporlé de Ht)J-6inh, JL~,111-J. BE:RN.:-\RJJJ.’\l, hi~loricn,

raconte: ,, … C’est dans inh, Jean.J Bernardini, historien, raconte…

C’est dans ces marécages empestés que nous devions recueillir péniblement la seule eau que nous pouvions boire. Et l’humus pestilentiel devait s’enrichir des dépouilles de nos pauvres camarades.

A l’heure ou j’écris ces lignes, aucune croix, aucun tumulus, ne marque leur misérable et hâtive sépulture. comment pourrait-il en être autrement.

Corps mutilés, corps déjà décharnés, avant la mort, faciles proies pour l’hallucinant grouillement de bêtes immondes, absorbés par la tentaculaire et impitoyable nature. Ils se sont effacés dans la forêt tonkinoise comme leur vain sacrifice a disparu de la mémoire des hommes.

“DANS LE CAPITAL MORAL D’UN PEUPLE, RIEN NE SE PERD DES PEINES DE SES SOLDATS”

CHARLES DE GAULLE, Mémoires de Guerre, (hommage aux soldats d’Indochine)

Ainsi, l’armée d’Indochine ne s’est pas laissée neutraliser comme l’armée d’armistice en novembre 1942. C’est tout à son honneur. Le total des pertes subies ne peut être établi avec précision. Pour les seuls Européens, il est chiffré à 2650 tués et disparus (soit 20% des effectifs). Le nombre des blessés et malades par épuisement, ainsi que celui des .victimes indochinoises est impossible à déterminer.

Les troupes réfugiées et réorganisées en Chine au nombre de 5000 dont plus de 3000 Indochinois vont former, trois bataillons au Yunnan et un détachement au Kouang Toung, et attendront le moment pour reprendre le combat.

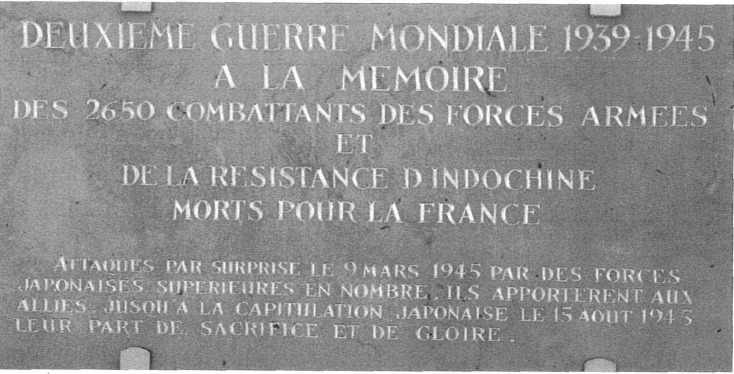

Le 9 mars 1995, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’attaque nippone en Indochine,

Monsieur Philippe MESTRE, Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, a inauguré, dans le Jardin des Tuileries à PARIS, une plaque commémorative à la mémoire des 2650 combattants des forces armées et de la résistance d’Indochine morts pour la France.