Vient de paraître : Bulletin de liaison CMI N°39 !

Vient de paraître : Bulletin de liaison CMI N°39 ! Lire la suite »

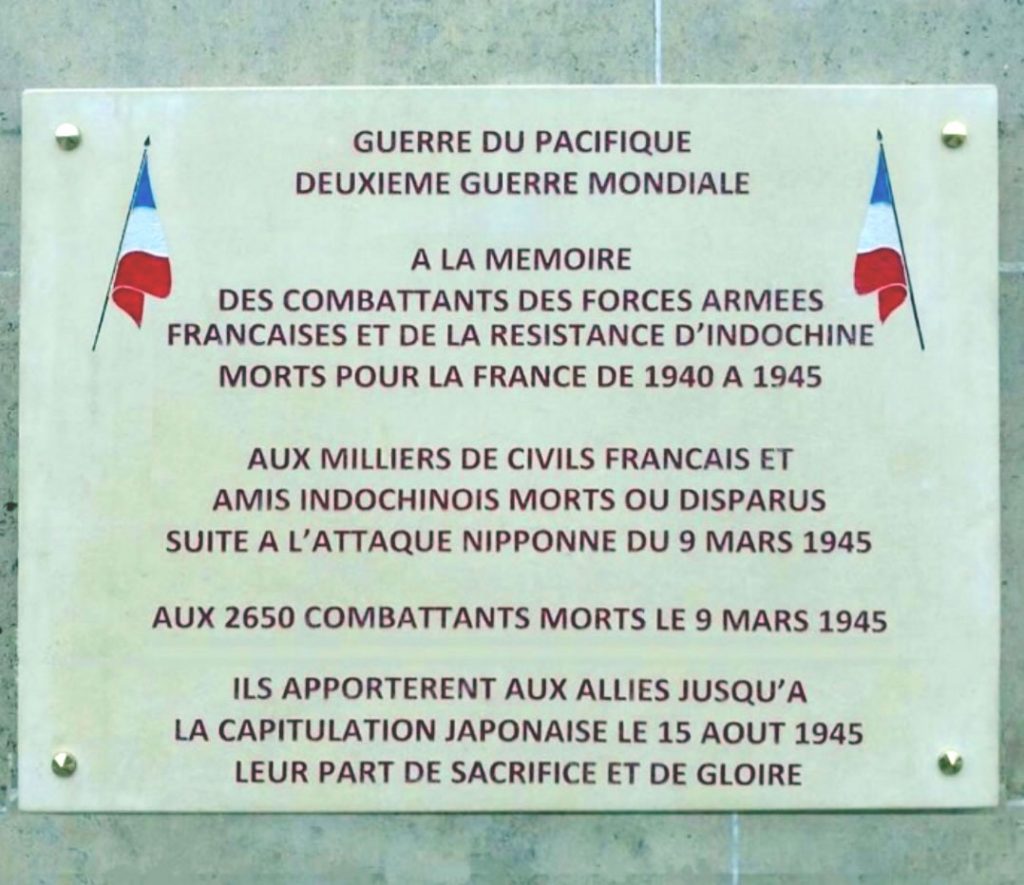

L’Association Citadelles et Maquisd’Indochine 1939-1945

(coup de force japonais de 1945 en Indochine)

s’est fixé pour objectif :

La défense des droits et de la mémoire de tous ceux, civils ou militaires, qui participèrent en Indochine aux différentes formes d’action en vue des intérêts et de l’honneur de la France, de 1939 à 1945.

D’apporter sa contribution à la recherche historique sur la période allant de 1939 à 1945 en Indochine.

Qui sommes nous Lire la suite »

Le 9 mars 1945 est une date méconnue de la plupart des Français.

Elle marque pourtant le point de départ du processus de la décolonisation de notre empire et d’une guerre qui va durer 30 ans.

C’est aussi une des dernières grandes gestes françaises, héroïque et désespérée contre un adversaire bien plus nombreux et beaucoup mieux armé.

Le sang versé des Français dans ces combats, seuls aux confins du globe et oubliés par leurs compatriotes, permettra au général Leclerc de ratifier la reddition du Japon, le 2 septembre 1945. Cet acte, signé de concert avec les Alliés, marque ainsi la fin effective de Seconde Guerre Mondiale.

Reprenons les faits : Tout semble calme sur le territoire de la colonie. Il y a eu bien plusieurs alertes depuis ces dernières semaines : la menace plane d’une attaque japonaise qui mettrait fin à la présence française sur la péninsule. L’espoir du maintien de la France en Indochine jusqu’à la fin de la guerre est, pourtant, dans tous les esprits.

C’est en effet un des rares endroits sur la planète qui a été préservé de la terrible déflagration de ces cinq dernières années.

Certains parlent d’une apogée de l’Indochine française pendant laquelle, coupés du reste du monde, Français et Indochinois ont unis leurs efforts pour survivre.

L’amiral Decoux, gouverneur général depuis juillet 1940, est aux commandes en maitre incontesté à la fois des colons qui lui reconnaissent son talent de négociateur vis-à-vis du Japon menaçant et aussi des autochtones auxquels, conscient de l’évolution des mentalités, il délègue progressivement les rênes de l’administration.

La défaite française en juin 1940 a une répercussion immédiate sur une colonie isolée de la métropole, menacée par le conflit sino-japonais et par la pression du Japon sur le sud-est asiatique.

Pour empêcher la disparition de la présence française, les gouverneurs généraux successifs, Catroux puis Decoux, doivent accorder, en plusieurs étapes, la fin des approvisionnements pour la Chine, le stationnement d’unités nippones sur les principaux points stratégiques de la péninsule et la fourniture de denrées.

En contrepartie, le Japon reconnait à la France, sa souveraineté sur le territoire.

Néanmoins, plusieurs obstacles s’opposent à la politique du Proconsul.

Les Japonais, tout d’abord, qui se présentent comme les libérateurs des asiatiques opprimés, soutiennent en sous-main tous les mouvements antiblancs, notamment les nationalistes vietnamiens.

De plus, à partir de septembre 1944, le général de Gaulle et le gouvernement provisoire ont la volonté de reprendre le pouvoir en Indochine, ce à quoi l’amiral Decoux se soumet sans discussion.

Le général Mordant, à la retraite, ancien commandant en chef des troupes en Indochine, devient l’interlocuteur officieux de Paris, tout en maintenant officiellement l’amiral Decoux dans ses fonctions.

Il s’en suit une période de flottement avec un commandement à deux têtes, qui plus est, ne s’entendent pas …

Ajoutés à cela, des réseaux de résistance se mettent en place, dans le but principal d’aider les Alliés en leur indiquant les positions ennemies.

Ces actions s’avéreront souvent efficaces, parfois imprudentes, en tout cas suffisamment réelles pour susciter l’inquiétude des Japonais.

La situation du Japon bascule à partir de la bataille de Midway en juin 1942, qui met un coup d’arrêt à la guerre-éclair du Japon, six mois après le déclenchement du conflit du Pacifique. Entre temps, le Japon s’est emparé du Sud-Est asiatique et la péninsule indochinoise représente la voie de repli indispensable aux troupes déployées dans la région.

Les Américains l’ont bien compris et ont la volonté, dès l’automne 1942, de fragiliser l’implantation japonaise sur notre colonie. Pour cela, ils coulent par le fond une partie de la flotte nippone du secteur ainsi que les 2/3 de la marine civile et militaire de la colonie.

Ces bombardements provoquent de nombreuses victimes dans la population indochinoise et française.

En détruisant les voies de circulation, ils vont participer à la catastrophe alimentaire du printemps 1945, causant plus d’un million de morts dans les campagnes. (Les mauvaises récoltes et l’abandon des digues à la suite du coup de force en seront les autres motifs).

Arrive la date fatidique : le 9 mars 1945, au palais du gouverneur à Saïgon, l’amiral Decoux se prépare pour le dernier rendez-vous de la journée, prévu à 18h avec l’ambassadeur Matsumoto. Celui-ci l’a sollicité pour régler des questions secondaires d’approvisionnement.

Les discussions trainent en longueur. A 19h, l’ambassadeur dévoile ses cartes : « que l’Indochine passe sous gestion de l’armée japonaise ».

L’amiral a jusqu’à 21h pour donner son accord. A peine fait-il connaitre son refus que, déjà, le palais est cerné. Il est fait prisonnier avec l’ensemble de ses collaborateurs.

Au même moment, Les citadelles, casernements et forts sont pris d’assauts sur tout le territoire : 60 000 soldats japonais aguerris et bien armés se ruent sur 12 000 soldats français usés par un séjour prolongé et équipés d’un armement obsolète.

Côté français, la surprise est quasi-totale ; l’état-major a démobilisé les troupes la veille, à la suite de plusieurs fausses alertes.

Seul, le général Sabattier a pris les renseignements au sérieux et a installé son PC depuis la veille à 100 km d’Hanoi.

La totalité des garnisons françaises ont riposté aussitôt. Les soldats français et indochinois se défendent au corps à corps.

Les points d’appui moins fournis succombent rapidement.

Des combats les plus acharnés, retenons celui de la citadelle d’Hanoi, laquelle, à un contre dix, tiendra jusqu’au lendemain 15h et capitulera faute de munitions.

Les pertes s’élèvent à la moitié des combattants. Les rescapés auront droit aux honneurs de la guerre, les couleurs françaises montées au mat.

Langson va aussi faire son baroud mais, là, la barbarie de l’attaquant se manifeste au grand jour avec le massacre systématique des prisonniers et la décapitation du général Lemonnier.

Beaucoup d’unités ayant réussi à s’échapper forment des maquis, que les Japonais vont s’appliquer à faire disparaitre.

Les troupes rassemblées autour des généraux Sabattier at Alessandri parviennent, en plusieurs colonnes, à rejoindre la Chine.

La présence militaire française ne pourra se maintenir qu’au Laos, grâce à la forêt dense et à l’aide des autochtones.

La population civile n’est pas épargnée, regroupée dans les chefs-lieux, internée dans des camps ou assignée à résidence avec son lot de massacres et de viols.

Les militaires, eux, sont parqués et nombre d’entre eux sont internés dans les camps dits de la mort lente.

Ces derniers n’ont rien à envier aux camps de concentration nazis.

Les bombes atomiques lancées sur le Japon les 6 et 9 août 1945 mettent fin au conflit et sauvent ainsi la population française rescapée d’une disparition programmée par ses geôliers nippons.

La reddition du Japon, le 2 septembre, met un terme définitif à la 2nd guerre mondiale.

Le même jour, Ho Chi Minh, président du gouvernement provisoire, proclame à Hanoi l’indépendance du Vietnam.

Selon les accords de Postdam, l’Indochine est occupée au nord du 16e parallèle par la Chine, au Sud par l’Angleterre.

Le général Leclerc entre à Saïgon le 5 octobre et à Hanoi le 18 mars 1946.

Les accords Sainteny-Ho Chi Minh, signés le 6 mars 1946, sont censés, d’un côté, reconnaitre la république du Vietnam, de l’autre, l’appartenance du Vietnam à l’Union française.

Le général Leclerc n’est pas dupe ; il sait très bien que la volonté du Vietminh est la mise à la porte pure et simple de la France.

Le gouvernement français, de son coté, n’est pas prêt à lâcher la perle de son ex-empire. L’engrenage fatal de la guerre d’indépendance se met en place : c’est la guerre d’Indochine.

L’Ancre d’Or : Le coup de force japonais du 9 mars 1945 en Indochine Lire la suite »